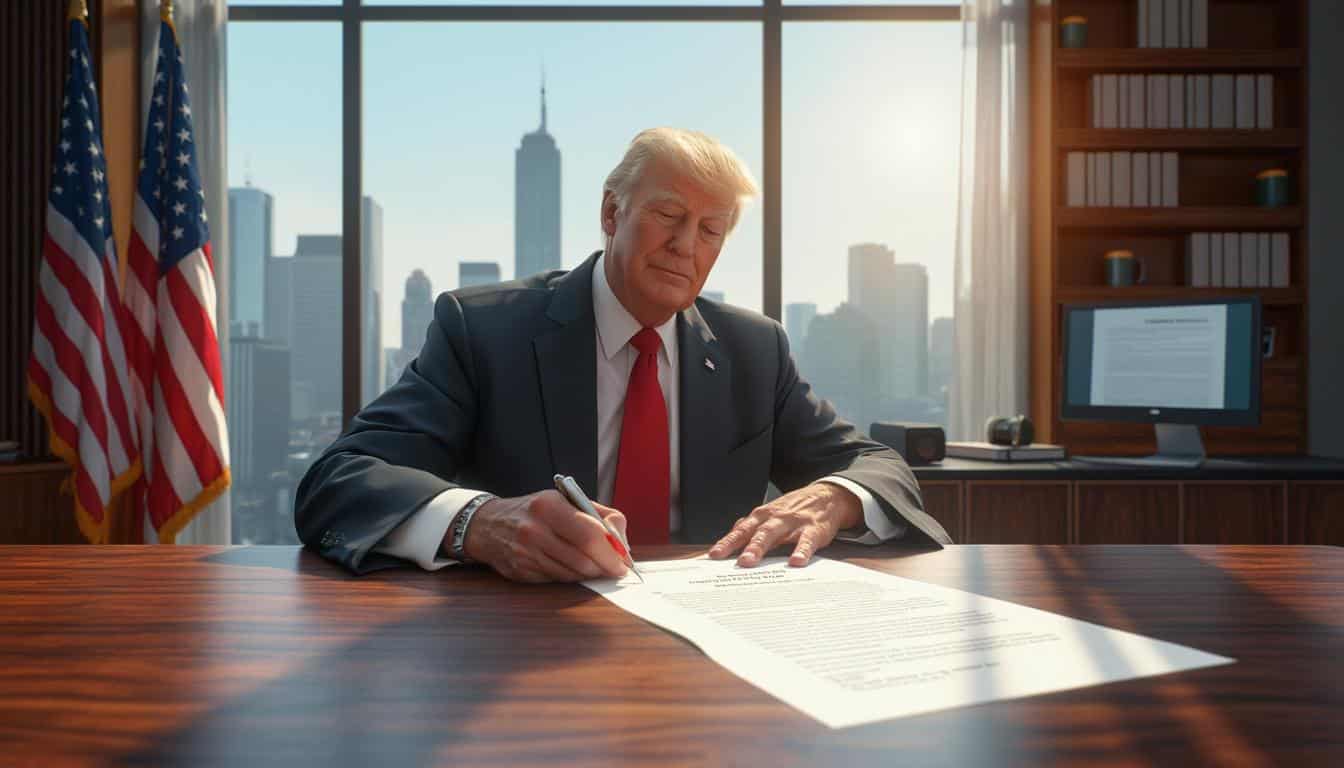

Le paysage énergétique des États-Unis subit un tournant majeur avec la récente signature d’un décret par Donald Trump. Cette décision marque une remise en question significative des politiques d’énergie propre en place. Les implications de ce décret suscitent déjà de vives réactions tant au niveau national qu’international. En mettant fin au soutien financier aux sources d’énergie « vertes » jugées peu fiables, Trump redéfinit les priorités énergétiques du pays. Cette mesure vise à renforcer les industries fossiles tout en limitant l’expansion des énergies renouvelables. Les enjeux économiques et environnementaux de ce décret sont considérables et méritent une analyse approfondie. Cet article explore les différentes facettes de cette décision et ses répercussions sur la transition énergétique aux États-Unis.

Le décret de Trump et ses implications sur les énergies renouvelables

Le décret signé par Donald Trump s’intitule « Ending Market Distorting Subsidies for Unreliable Foreign Controlled Energy Sources ». Cette mesure vise principalement à mettre fin aux crédits d’impôt pour la production et l’investissement dans l’électricité propre, incluant l’énergie éolienne et solaire. En souscrivant à ce décret, Trump cherche à renforcer les sources d’énergie traditionnelles telles que le charbon et le gaz naturel, qu’il considère comme plus fiables pour répondre aux besoins énergétiques des États-Unis.

Selon le décret, le département du Trésor doit appliquer strictement la suppression des crédits d’impôt liés aux énergies propres, conformément à la législation intitulée « One Big Beautiful Bill Act ». Cette loi exige que les projets d’énergie renouvelable commencent leur construction d’ici mi-2026 ou soient opérationnels au plus tard fin 2027. Cette échéance rapide contraste fortement avec les dispositions précédentes, qui prévoyaient un retrait progressif des soutiens jusqu’en 2032.

Ce décret ne se contente pas de révoquer les incitations fiscales ; il impose également au département de l’Intérieur de revoir toute politique favorisant les énergies renouvelables par rapport aux autres sources. En pratique, cela signifie une révision des politiques internes pour assurer une énergie plus fiable, selon les critères établis par l’administration Trump. Les implications de cette mesure sont vastes, touchant non seulement le secteur de l’énergie mais aussi les politiques environnementales globales des États-Unis.

En outre, le décret stipule que le département du Trésor et le département de l’Intérieur doivent soumettre des rapports dans les 45 jours suivant sa signature, détaillant leur conformité avec les nouvelles directives. Cette exigence vise à garantir une transparence totale et une application rigoureuse des nouvelles règles. Toutefois, certains analystes estiment que l’impact immédiat de ce décret pourrait être limité, soulignant que seuls le Congrès peut véritablement modifier les lois fiscales.

Cette décision intervient dans un contexte politique tendu, où Trump cherche à honorer ses promesses envers les membres conservateurs de la Chambre des représentants. En s’attaquant aux subventions pour les énergies renouvelables, il cherche à renforcer les relations avec les industries fossiles, tout en minimisant le soutien public aux sources d’énergie considérées comme moins fiables.

Les réactions à ce décret sont variées. Certains soutiennent que cette mesure est nécessaire pour garantir une sécurité énergétique accrue et réduire la dépendance des États-Unis aux importations étrangères d’énergie. D’autres, en revanche, y voient une attaque directe contre les efforts de transition énergétique et une entrave à la lutte contre le changement climatique.

En conclusion, le décret de Trump représente un tournant significatif dans la politique énergétique américaine. En privilégiant les énergies fossiles et en limitant le soutien aux énergies renouvelables, ce décret pourrait avoir des conséquences durables sur la fiabilité énergétique et les politiques environnementales des États-Unis.

L’impact économique du décret sur le secteur de l’énergie propre

La décision de Trump de réduire les subventions aux énergies renouvelables a des répercussions économiques profondes. En éliminant les crédits d’impôt pour l’énergie éolienne et solaire, le gouvernement cherche à réajuster le marché énergétique en faveur des sources traditionnelles. Ce changement pourrait entraîner une augmentation des coûts de production pour les projets d’énergie propre, rendant ces technologies moins compétitives face aux énergies fossiles.

Selon des rapports du Rhodium Group et du projet REPEAT de l’Université de Princeton, cette mesure pourrait conduire à une diminution des emplois dans le secteur des énergies renouvelables. La réduction du soutien financier pourrait freiner l’expansion des entreprises spécialisées dans les technologies vertes, limitant ainsi les opportunités de croissance et d’innovation dans ce domaine.

De plus, la suppression des subventions pourrait entraîner une augmentation des prix de l’électricité pour les consommateurs américains. Sans aides fiscales, les producteurs d’énergie renouvelable pourraient être contraints de répercuter les coûts supplémentaires sur les prix finaux. Cette hausse pourrait affecter non seulement les ménages, mais aussi les industries dépendantes de coûts énergétiques stables et abordables.

Cependant, certains défenseurs des énergies fossiles voient dans ce décret une opportunité de stabiliser l’économie énergétique en renforçant les industries traditionnelles. Ils soutiennent que les énergies fossiles offrent une fiabilité et une continuité que les sources renouvelables ne peuvent pas toujours garantir, en particulier dans le contexte actuel de demande énergétique croissante.

Les experts en économie verte expriment leur inquiétude quant aux répercussions à long terme de cette politique. Ils soulignent que la diminution du soutien aux énergies renouvelables pourrait ralentir la transition énergétique nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. De plus, la compétitivité des technologies vertes sur le marché international pourrait être compromise, réduisant la capacité des États-Unis à innover et à exporter leurs solutions énergétiques.

Un autre aspect économique à considérer est l’impact sur les investissements étrangers dans le secteur des énergies propres. Les entreprises internationales pourraient être dissuadées d’investir dans un marché américain moins favorable aux énergies renouvelables, préférant des pays aux politiques plus soutenues et stables. Cela pourrait créer un désavantage concurrentiel pour les États-Unis sur la scène mondiale de l’énergie propre.

En outre, les conséquences économiques de ce décret pourraient amplifier les disparités régionales. Les états fortement investis dans les énergies renouvelables pourraient subir des pertes d’emplois et de revenus, aggravant les inégalités économiques entre les différentes régions du pays.

En résumé, l’impact économique du décret de Trump sur le secteur de l’énergie propre est multifacette, englobant des aspects de compétitivité, d’emploi, de coûts pour les consommateurs et de positionnement international. Ces changements pourraient redéfinir le paysage énergétique américain et avoir des effets durables sur la croissance économique et la stabilité énergétique des États-Unis.

Réactions des acteurs et des experts face à la nouvelle politique énergétique

La signature du décret par Donald Trump a suscité une large gamme de réactions parmi les acteurs du secteur énergétique et les experts en politique environnementale. Les partisans des énergies fossiles saluent cette décision comme une promotion de la sécurité énergétique et une reprise des industries traditionnelles. Ils estiment que cette mesure est nécessaire pour garantir une fiabilité énergétique et réduire la dépendance aux sources étrangères.

Derrick Flakoll, associé principal chez BloombergNEF, exprime des réserves quant à l’ampleur des conséquences. Il souligne que, bien que le décret soit un « gros coup », son impact réel reste à déterminer, notamment en ce qui concerne l’incertitude qu’il crée autour des échéances de 2026 pour les projets d’énergie renouvelable.

Abigail Ross Hopper, présidente et PDG de la Solar Energy Industries Association, critique sévèrement cette initiative, l’accusant de cibler les standards fiscaux établis et de compromettre les ventes de projets d’énergie propre en réduisant la certitude pour les entreprises. Elle affirme que la prédictibilité des politiques est essentielle pour encourager les investissements dans les technologies vertes.

Du côté politique, le représentant Sean Casten (D-Illinois) interprète le décret comme une manœuvre visant à favoriser le marché des combustibles fossiles au détriment des sources d’électricité concurrentes. Il accuse Trump de s’opposer à l’énergie renouvelable non pas pour des raisons environnementales, mais parce que ces sources sont économiquement compétitives.

Taylor Rogers, secrétaire de presse adjoint de Trump, défend le décret en argumentant que cela permettra de réduire les coûts de l’électricité en augmentant la production d’huile et de gaz tout en diminution les régulations. Elle rejette les préoccupations concernant une éventuelle hausse des prix de l’énergie, qualifiant ces inquiétudes de non fondées.

De nombreux analystes estiment que ce décret est en partie une réponse politique visant à sécuriser les soutiens conservateurs au sein du Congrès. En s’attaquant aux subventions pour les énergies renouvelables, Trump répond à des promesses faites lors des négociations pour la loi de réconciliation budgétaire, consolidant ainsi son alliance avec les législateurs favorables aux industries fossiles.

Les organisations environnementales ont réagi avec consternation. Elles voient dans ce décret une obstruction majeure aux efforts de lutte contre le changement climatique et à la transition énergétique nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces groupes ont exprimé leur intention de contester légalement ce décret pour protéger les intérêts des énergies renouvelables.

En somme, les réactions au décret de Trump sont polarisées, reflétant les divisions profondes au sein des États-Unis concernant les politiques énergétiques et environnementales. Les partisans des énergies fossiles voient une opportunité de renforcer l’industrie traditionnelle, tandis que les défenseurs des énergies renouvelables craignent un recul significatif dans les progrès de la transition énergétique.

Comparaison avec les politiques environnementales précédentes

Pour bien comprendre l’ampleur du décret signé par Trump, il est essentiel de le comparer aux politiques environnementales de ses prédécesseurs, notamment celles instaurées par l’administration de Joe Biden. Le décret actuel représente une rupture nette par rapport aux initiatives visant à promouvoir les énergies renouvelables et à réduire les émissions de carbone.

L’Inflation Reduction Act de Biden, par exemple, avait établi des infrastructures solides pour soutenir l’expansion des énergies propres, incluant des crédits d’impôt généreux pour les projets solaires et éoliens. En supprimant ces incitations, le décret de Trump cherche à inverser ces avancées, favorisant une approche plus centrée sur les sources d’énergie traditionnelles.

Le contraste entre les deux administrations se reflète également dans leurs visions de la transition énergétique. Alors que Biden a misé sur une transition progressive et inclusive, intégrant des solutions durables et technologiques, Trump privilégie une rester aux sources fossiles jugées plus fiables et économiques à court terme.

Cette divergence de politiques a des répercussions profondes sur les objectifs climatiques des États-Unis. L’administration Biden s’était engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, tandis que le décret de Trump pourrait compromettre ces objectifs en ralentissant la croissance des énergies renouvelables et en augmentant la dépendance aux combustibles fossiles.

De plus, les politiques environnementales de Biden incluaient une forte coopération internationale, visant à placer les États-Unis comme leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. En contrastant, Trump semble plus axé sur les intérêts nationaux et industriels, réduisant ainsi l’engagement du pays sur la scène environnementale globale.

Les politiques de Trump pourraient également affecter la perception des États-Unis par les investisseurs étrangers. Alors que les initiatives de Biden attiraient des investissements dans le secteur des énergies propres, le décret actuel pourrait dissuader les investisseurs internationaux, craignant une instabilité politique et un retour en arrière dans les engagements écologiques.

En termes de réglementation, l’administration Biden avait mis en place des normes strictes pour réduire les émissions et encourager l’efficacité énergétique. Le décret de Trump, en allégeant ces régulations, pourrait entraîner une augmentation des émissions et une dégradation de la qualité de l’air, affectant la santé publique et l’environnement.

Enfin, la comparaison met en lumière une chute des investissements publics dans la recherche et le développement des technologies vertes. Tandis que l’administration précédente investissait massivement dans l’innovation pour les énergies renouvelables, le décret actuel pourrait freiner ces efforts, ralentissant l’évolution technologique nécessaire pour une transition énergétique réussie.

En résumé, le décret de Trump représente un éloignement significatif des politiques environnementales précédentes, marquant un changement de cap vers des priorités énergétiques plus traditionnelles et potentiellement moins durables.

Perspectives futures pour la transition énergétique aux États-Unis

La signature du décret de Trump soulève des questions cruciales sur l’avenir de la transition énergétique aux États-Unis. À court terme, cette décision pourrait freiner l’expansion des énergies renouvelables et renforcer la position des industries fossiles. Cependant, les dynamismes du marché et les pressions internationales pourraient influencer les développements futurs dans ce secteur.

Les experts suggèrent que malgré ce recul politique, la demande croissante pour des sources d’énergie propres pourrait maintenir le rythme de la transition énergétique. L’innovation technologique continue dans les domaines de l’énergie solaire, éolienne et de l’hydrogène pourrait compenser le manque de soutien gouvernemental, en rendant ces technologies plus économiques et accessibles.

De plus, les initiatives locales et les investissements privés pourraient jouer un rôle crucial en comblant le vide laissé par les politiques fédérales. Des états comme la Californie et le Texas investissent massivement dans les infrastructures vertes, créant des poches de croissance pour les énergies renouvelables. Ces efforts régionaux pourraient servir de modèle et exercer une pression positive pour influencer les politiques nationales à l’avenir.

À l’échelle internationale, les engagements climatiques des États-Unis pourraient également encourager une collaboration globale en matière d’énergie propre. L’accord de Paris et d’autres initiatives internationales continuent de pousser les nations à adopter des pratiques plus durables, indépendamment des politiques intérieures fluctuantes. Cette dynamique pourrait assurer une poursuite de la transition énergétique aux États-Unis, même face à des revers politiques.

En parallèle, la sensibilisation accrue du public et les mouvements citoyens en faveur de l’énergie propre pourraient influencer les décideurs politiques. Une population de plus en plus consciente des enjeux climatiques et de la nécessité d’une transition énergétique durable pourrait exercer des pressions pour des changements futurs, indépendamment des orientations actuelles du gouvernement.

Les tendances du marché mondial de l’énergie montrent également une croissance constante des investissements dans les technologies vertes. Avec des entreprises multinationales adoptant des stratégies plus durables, les États-Unis pourraient retrouver une position compétitive sur le marché de l’énergie propre, même sans le soutien direct du gouvernement fédéral.

Enfin, les avancées en matière de stockage d’énergie et de réseaux intelligents pourraient renforcer la fiabilité des énergies renouvelables, rendant ces sources plus viables et compétitives. Ces innovations technologiques sont essentielles pour surmonter les défis liés à l’intermittence des énergies solaire et éolienne, garantissant une approvisionnement énergétique stable.

En conclusion, bien que le décret de Trump représente un obstacle significatif pour les énergies renouvelables aux États-Unis, les perspectives futures de la transition énergétique restent prometteuses grâce aux forces du marché, aux initiatives locales et à l’innovation technologique. La route vers une énergie plus durable pourrait rencontrer des embûches, mais les fondamentaux de la transition restent solides.

#>

Articles similaires

Thank you!

We will contact you soon.